股関節の硬さは“揉む”より“整える”|可動域改善トレーニングの正しい順番

- ブログ

はじめに|なぜ「股関節の硬さ」は揉んでも戻ってしまうのか?

「ストレッチしても硬いまま…」「マッサージ後は楽だけど、また戻る」。

そんな方に共通しているのは、筋肉そのものが悪いのではなく、“股関節が動くための土台”がズレているということです。

土台が整っていない状態でいくら揉んでも、ゴムを引っ張って戻すようなもので、すぐ元通りになってしまいます。

この記事では、「整える→動かす→伸ばす→定着させる」という、股関節がいちばんスムーズに動く順番をお伝えします。

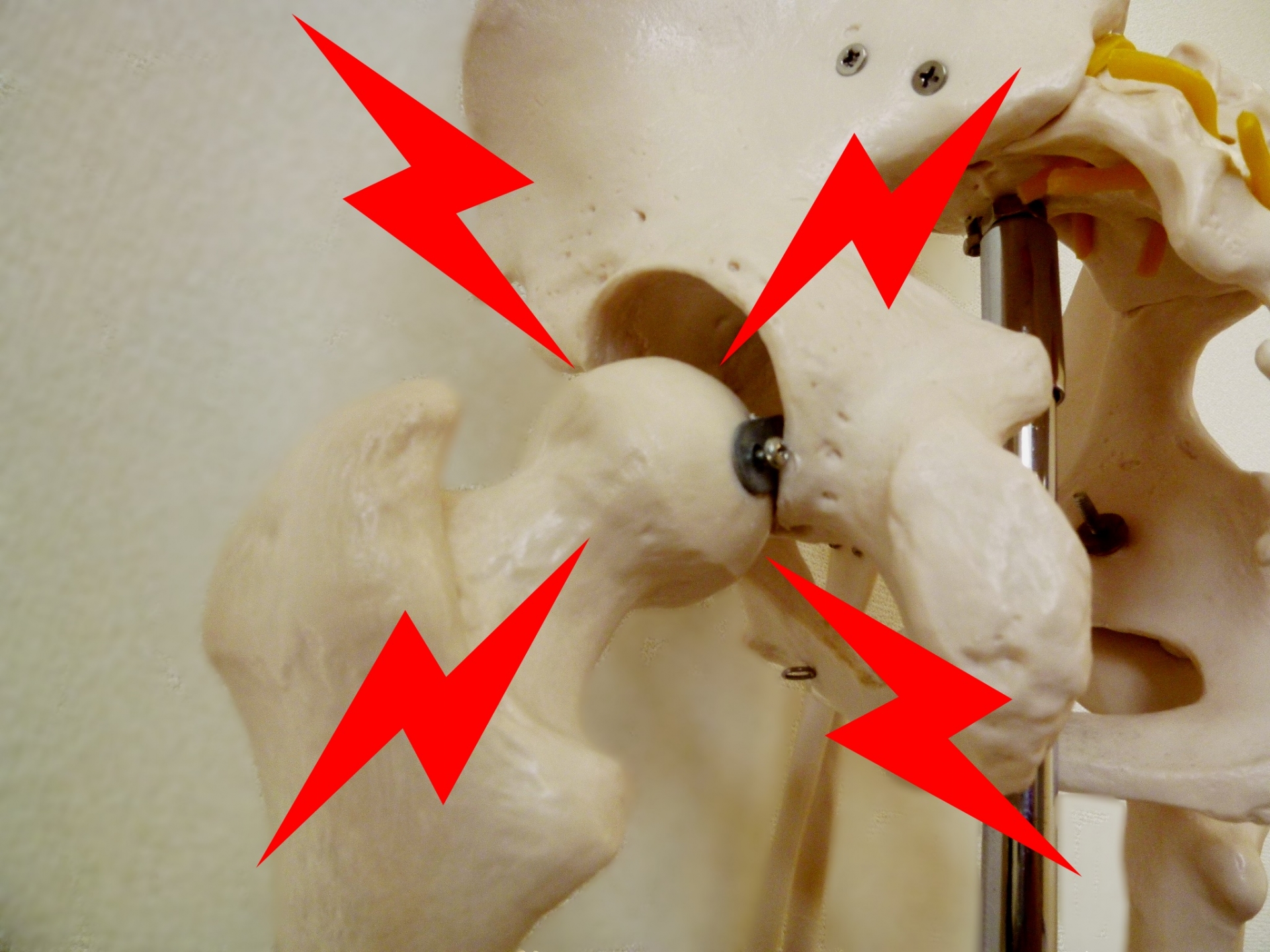

股関節が硬くなる人の共通点|実は“筋肉が短い”わけではない

「身体が硬い=筋肉が短くなっている」と思われがちですが、実はそうではありません。

- ⚫︎骨盤の傾きが固定されている

- ⚫︎呼吸が浅く、肋骨が動きにくい

- ⚫︎片足ばかりに重心をかけるクセ

- ⚫︎足裏の使い方が偏っている

これらが積み重なって、股関節が本来の位置ではまりにくくなり、動くスペース(ジョイントスペース)が狭くなっている状態です。

この「スペース不足」が、“硬さの正体”です。

可動域が狭くなる本当の理由|姿勢と呼吸で決まる

股関節は、骨盤とつながる関節です。骨盤が前に傾きすぎても、後ろに倒れすぎても、動かしにくくなります。

さらに、呼吸が浅くなると肋骨も固まり、骨盤の動きが制限され、股関節も連鎖的に固くなるという特徴があります。

つまり、股関節だけをストレッチしても、“根本の姿勢が整っていなければすぐ戻る”のです。

ステップ1:まず“整える”——股関節にスペースをつくる

可動域改善の最初のステップは、筋肉を伸ばすことではなく、股関節がスムーズに動く準備をすることです。

- ⚫︎呼吸:鼻から吸って、口をすぼめてゆっくり吐く。肋骨がふんわり動くと骨盤がゆるみます。

- ⚫︎骨盤の角度調整:座ったり寝た状態で、前傾・後傾を小さく動かして“真ん中”を探す。

- ⚫︎足裏の3点支持:親指付け根・小指付け根・かかとの3つが軽く感じられるように立つ。

土台を整えるだけで、股関節の“詰まり感”がスッと消える方も多いです。

ステップ2:股関節の“はまり”をつくる——セントレーション

股関節は、「はまる位置」が見つかると可動域が一気に広がります。

これは専門的には“セントレーション”と呼ばれ、股関節が安定しながら動く理想的な状態です。

- ⚫︎片膝立ちで骨盤をまっすぐにする練習

- ⚫︎仰向けで足を軽く引き寄せ、太ももの付け根のつまりを消す動き

- ⚫︎立位で軽くお辞儀し、お尻が“奥に入る”感覚づくり

“はまる感覚”が出てくると、脚がスッと上がりやすくなり、股関節まわりが楽になります。

ステップ3:やさしい動的ストレッチで動きをひらく

ここでやっと、股関節まわりを伸ばすステップに入ります。とはいえ、強いストレッチは逆効果。軽く動かしながらゆるめていきます。

- ⚫︎脚まわし(小さな円でOK)

- ⚫︎お尻を後方へひく

整った土台の上で行うからこそ、少しの動きでも可動域がしっかり広がります。

ステップ4:トレーニングで“定着”させる

最後は、広がった可動域を“戻さないように”日常に定着させます。

- ⚫︎浅いスクワット

- ⚫︎片膝立ちでのバランスキープ

動きが整った状態で行う筋トレは、可動域を保ちつつ痛みの予防にもつながります。

40〜60代は“整えてから動く”で変化が出やすい

筋力の低下よりも、姿勢のクセによって股関節が固くなっているケースが多い年代です。

そのため、「整える→動かす→伸ばす→鍛える」の順番で進めると、

- ⚫︎しゃがむ・立つが楽になる

- ⚫︎歩幅が自然に広がる

- ⚫︎腰・膝の負担が減る

といった変化が出やすく、自信を持って動ける体に近づきます。

nicoriGYMのサポート|医療×トレーニングでやさしく変える

nicoriGYMでは、医療的な視点とトレーニングを組み合わせ、股関節の硬さの原因を一緒に見つけていきます。

専門用語は使わず、生活の中でできる方法を中心にお伝えしますので、運動初心者の方でも安心です。

「股関節が硬い」「前屈がつらい」「歩くと股関節が詰まる」などのお悩みがある方は、一度チェックするだけでもヒントが見つかります。